「私が貴方に願っている貞節は、心の貞節なのですから。」軽薄で無分別だが、真っ直ぐで誠実な女、マノン・レスコー。

みなさん、こんにちは。めくろひょうです。

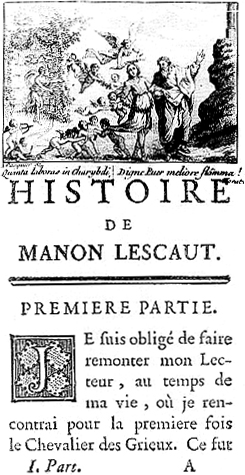

今回は、「マノン・レスコー」(プレヴォ)の作品背景をご紹介します。

あらすじ

17歳の少年貴族デ・グリュ。彼は、街で見かけた美少女マノンに、一瞬にして心を奪われ、後先を考えず、彼女を連れてパリへ向かう。気の向くままに金を使い、男に抱かれるマノン。彼女との関係を維持するために、賭博や詐欺まがいの行為で金を工面するデ・グリュ。どこまでも純粋な若いふたりの逃避行。そこに待っていた結末とは。

18世紀フランスロマン主義文学、不朽の名作。

作品の詳細は光文社古典新訳文庫のHPで。

アントワーヌ・フランソワ・プレヴォ

アントワーヌ・フランソワ・プレヴォは、1697年、フランス北部アルトワ地方で生まれました。彼はカトリックの神父だったため、神父の呼称であるアベをペンネームに使い、アベ・プレヴォとして作品を発表しました。

聖職者の道を目指しイエズス会の学校で学んでいましたが、16歳の頃、退学して軍隊に入隊します。その後は、修道院で過ごしたり、戦争に赴いたかと思えば、また修道院に戻ったりと、落ち着かない生活を送ります。

ベネディクト会修道院に入会して修道士となったプレヴォは、1724年頃から、精力的に作品執筆に打ち込みます。

キリスト教に対する揶揄的な表現を含む作品「ポンポニウスの冒険」を匿名で発表後、彼は修道院から脱走。修道院の追っ手から逃げるため、彼はオランダやイギリスを転々とします。

パブリック・ドメイン via ウィキメディア・コモンズ.

そのような状況の中『マノン・レスコー』の原典である『ある貴族の回想と冒険』を1731年に発表、評判を得ました。

その後も、小説に留まらず、イギリス作家作品の翻訳なども手掛け、精力的に文筆活動を続けました。しかし、滞在先各地で、恋愛や金銭に関わるトラブルを再三起こし、投獄されたこともあるそうです。

晩年はパリに滞在し、1763年、亡くなりました。

騎士デ・グリュとマノン・レスコーの物語

全7巻で構成された自伝的要素の強い作品『ある貴族の回想と冒険』。その第7巻にあたる作品が「騎士デ・グリュとマノン・レスコーの物語」で、これを『マノン・レスコー』と呼んでいます。

作品が発表された18世紀前半は、古典主義の影響が強く残っていて、「理性の批判に耐えうる真実らしさ」が求められました。

『マノン・レスコー』は、ある貴族・ルノンクール侯爵が、旅の途中で出会った若者・デ・グリュから聞いた話という体裁で成り立っています。つまり、作り話ではなく現実にあった話なのだとアピールしているわけです。

この作品は、出版されると大変な評判を呼びますが、内容が不謹慎であるとされ、発禁処分になってしまいます。

しかし、モンテスキューやヴォルテールといった、当時の名だたる哲学者たちから称賛されました。

19世紀に入り(理性ではなく感情・個性などを尊重する)ロマン主義が花開くと、『マノン・レスコー』はロマン主義的な要素を持つ傑作として、さらに高い評価を得ることになります。

作家モーパッサンは「マノンこそが女というもの、かつてもいまも、そしてこれからもずっと女がそうであるところのすべて」とコメントしたとか。

フランスの啓蒙思想

『マノン・レスコー』が執筆された18世紀フランスは、啓蒙思想が広まり、社会の価値観が大きく変化していた時代でした。一方で、封建的な身分制度や貴族社会の影響も根強く残っていました。

啓蒙思想とは、理性や科学、自由を重視し、封建制度や絶対王政、宗教的権威に批判的な立場をとる思想運動です。この時代の思想家たちは、人間の理性によって社会をより良くできると考え、政治・経済・宗教・道徳など幅広い分野で、新しい価値観を提唱しました。

物語の主人公であるデ・グリュは、高貴な家柄に生まれながらも、情熱的な恋に身を焦がし、愛するマノンとともに社会の底辺へと転落していきます。この展開は、18世紀フランスの身分制度や経済格差、女性の社会的地位の低さといった現実を浮き彫りにしています。

また、当時のフランスでは、道徳観念が厳しく、男女の恋愛に対する制約が多く存在しました。特に、自由な恋愛を求める女性は社会的に厳しく非難される傾向がありました。マノンというキャラクターは、そのような封建的な身分制度や、女性に対する社会的制約に疑問を投げかける、美しさと奔放さを兼ね備えた女性像として描かれています。

後世に与えた影響

『マノン・レスコー』は、後の芸術に多大な影響を与えました。

フランス文学においては、後の作家たちに影響を与えました。スタンダール、バルザック、フローベールなどの作家たちが、『マノン・レスコー』の情熱的な恋愛小説のスタイルを参考にし、恋愛や人間の欲望をテーマにした作品を生み出しました。中でも『椿姫』(デュマ・フィス)のヒロインであるマルグリットが『マノン・レスコー』を読むシーンは、みなさんもご存知ではないでしょうか。

マノンに対するオマージュ作品として名高い「椿姫」(デュマ・フィス)の作品背景はこちら

また、オペラにおいては、『蝶々夫人』でお馴染みの巨匠ジャコモ・プッチーニが脚光を浴びることになった出世作が、本作をベースにしたオペラ『マノン・レスコー』です。

ファム・ファタール(femme fatale)

ファム・ファタールとは、男性にとって運命の女性という意味ですが、同時に、男性を破滅させる魔性の女という意味も持ちます。「マノン・レスコー」はファム・ファタールを描いた最初の文学作品と言われています。つまりマノンは、純情な少年の人生をもてあそぶ魔性の女とされているのです。

極めて魅力的で男を惑わす魔性の女マノン。しかし作中では、マノンの瞳の色も、髪の色も、どのような体つきかも、描かれていません。彼女はみなさんの頭の中にしか、その姿を現さないのです。

また、彼女から男を誘惑することはありません。彼女が居るだけで、男たちは彼女に引き寄せられていくのです。

彼女はファム・ファタールですか?

以上、めくろひょうでした。ごきげんよう。

参考文献

研究ノート マノン・レスコー覚え書 清家浩

マノン・レスコー情念の特性 中島ひかる

コメント